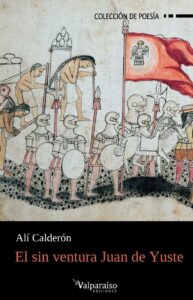

El sin Ventura Juan de Yuste

Entrevista

El sin Ventura Juan de Yuste

Por Aristeo Copas Ramos

Aristeo Copas Ramos: Alí Calderón, tienes nuevo libro, El sin Ventura Juan de Yuste. Se publicó en Bolivia (Plural, 2023), en España (Valparaíso Ediciones, 2023) y ahora en México (Círculo de Poesía, 2024). Has dicho que está por salir la edición peruana (Cascahuesos). ¿De qué va este libro y por qué vinculas la poesía con la historia?

Alí Calderón: Este libro aborda un episodio muy singular en la historia de la conquista de México, en el origen mismo de la modernidad. Es una historia que sucede en los cimientos de esta catástrofe que se llama capitalismo, neoliberalismo, extractivismo, etc.; la primera vez que se despliega el Ego conquiro que precede al Ego cogito. Es 1520. Pánfilo de Narváez es enviado desde Cuba para castigar y combatir a Hernán Cortés, que se ha liberado de las órdenes de Diego Velázquez. Cortés deja Tenochtitlan y lo enfrenta en Cempoala. Lo derrota y suma a su ejército una gran cantidad de hombres y pertrechos militares. Aquí comienza el libro. Llegan la noticias de la matanza del Templo Mayor y de que los españoles están metidos en el palacio de Axayacatl resistiendo la ofensiva mexica. Cortés vuelve de inmediato. En la retaguardia, una columna compuesta por cuarenta y cinco peones, cinco de a caballo y un par de centenares de indígenas mayas, taínos, tlaxcaltecas, otomíes, totonacos, y también algunos africanos, avanzan lentamente hacia la capital del imperio. Son los días que preceden a la Noche Triste. En Tocoaque-Sultepec, hoy Calpulalpan, son emboscados y hechos prisioneros. Esta es quizá la primera victoria indígena frente a los invasores, el inicio de la resistencia mexica-texcocana. En los próximos meses, todos y cada uno de los cautivos serán sacrificados. Tecoaque, que significa “donde se comieron a los señores”, se convierte, según afirman Enrique Martínez Vargas y Ana María Jarquín Pacheco, los arqueólogos del sitio, en un axis mundi, en una especie de centro cósmico. Se habla poco del episodio pero este es el inicio de la resistencia de la Triple Alianza frente a los españoles. Resistencia victoriosa. Hay que repensar la historia toda y reconstruirnos en la tradición de los vencidos. Ese es un imperativo para los que somos de izquierda. En este libro, además, quiero mostrar una anécdota paralela. Se trata de la vida de Blas Botello Puerto Plata. Era, al parecer, una especie de adivino; practicaba la geomancia, predicción del futuro a través de la disposición de líneas y puntos (La adivinación, por influencia de mi padre, ha sido muy importante en mis poemas). Botello tenía natural, es decir, hablaba con los espíritus. Entre otras cosas, alertó a los lugartenientes de Cortés respecto al cerco a que estaba sometido Pedro de Alvarado después de la ceremonia de Tóxcatl. Y algo determinante en el curso de los acontecimientos: avisó fecha y hora precisa para que los españoles pudieran salir de Tenochtitlan con vida en la Noche Triste. Es un personaje de primera importancia. Y, como puede verse, es una historia fascinante a la que quiero acercarme desde el método de exposición de la poesía. Poesía investigativa que tiene la intención de mostrar, sin didáctica alguna, la lógica colonial, una especie de acumulación originaria, el desprecio del otro, la violencia sexual derivada del ejercicio del poder y, sobre todo, el punto de vista de los derrotados en cada raza. No sé si lo logro, pero esa fue mi aspiración.

ACR: Publicaste en 2015 Las correspondencias en la editorial española Visor. A partir de entonces, ¿cómo llegas a escribir El sin ventura Juan de Yuste, un libro muy diferente?

AC: Tengo ya muchos años sintiendo que el lenguaje de la poesía en español es muy plano. Uniforme: una sintaxis sujeto + verbo + complemento y un espectro léxico muy reducido. La poesía se mueve en el terreno de lo ya visto, lo ya dicho, lo ya sentido. De pronto tengo la impresión que la dicción de hace cien años, por ejemplo, la del Novo de 1925, no se ha terminado de ir y que podríamos perfectamente encontrarla en los poemas que publica hoy un autor de veinte años o de cuarenta o de sesenta. Quizás esto sea lo que llaman en Estados Unidos Poundian Speech o Poundian Era pero, en todo caso, vale la pena pensar aquello que se preguntaba Marjorie Perloff, si el mundo ha cambiado desde entonces, ¿por qué la poesía no? No dejamos de estar ante el imperio del escribir como se habla y la perenne búsqueda del look natural. Yo tengo la aspiración de sonar a otra cosa y construir de otro modo. Pero sin caer en la máquina textual de algunas escrituras del riesgo ni en su crítica al significado que me pareció superficial siempre y más bien un cliché. ¿Qué hacer entonces? Pensé que la solución, mi solución, estaba en politizar la forma. Primero trabajando con la sintaxis. Si aceptas un ordenamiento del tipo sujeto + verbo + complemento aceptas el orden del mundo. Y su lógica. Cualquiera en la poesía está en contra de eso. Pero hay que ponerlo en la página. Luego, la exploración, según mi perspectiva, debería proponer otra textura fónica, una que tuviera que ver con el empleo de otro léxico. Usar otras palabras abre también la posibilidad de acceder a otros significados y, desde luego, a otra música. Luego Charles Bernstein me dio la clave. Al conversar con él surge el término dysraphism, palabra de la medicina que significa algo así como “suturar mal”. Yo lo entiendo como promover una asociación otra de sonidos y ritmos. Hibridación, mestizaje y convergencia de múltiples tradiciones son nociones que podríamos asociar también a este concepto. Eso me dio pie y me animó a seguir adelante con esto que podrá calificarse como monstruo verbal.

ACR: Habías trabajado desde tu primer libro, Imago prima, de 2005, poemas que recurren al lenguaje del siglo XVI. ¿Cómo surge tu “obsesión” por el arcaísmo?

AC: Siempre me interesó el lenguaje de las Crónicas de Indias. Yo creo que lo de Bernal Díaz, antes que historia, es una suerte de novela, o mejor, un modelo de autonarración. Es decir, una forma de la poesía. Carlos Fuentes pensaba que es él justamente quien funda la narrativa latinoamericana. Yo creo que Bernal Díaz es ante todo un poeta. Mira la potencia visual de las imágenes que nos pone ante los ojos. Mira su ritmo, mira el universo verbal que propone y que confronta el español con palabras de raíz taína o náhuatl. Nueva música. Dysraphism. Es un magnífico poeta. Pero mi fascinación por la Crónica de Indias tiene por referente una novela de Herminio Martínez, El diario maldito de Nuño de Guzmán, de inicios de los años noventa. Nunca vi a nadie en México trabajar así el idioma. Y eso me deslumbró. Luego, claro, he seguido a poetas que juegan con la crónica: al Cardenal de El estrecho dudoso, ciertos momentos de Abigael Bohórquez, algunos poemas de César Dávila Andrade, Thomas Harris, de Jaime Huenún, de Tulio Mora, de Ricardo Oré, de José Antonio Mazzotti, etc., etc. Recientemente, Jesús Montoya me mostró algunos poemas cercanos a esto escritos por el venezolano Víctor Manuel Pinto y Héctor Hernández Montecinos, hace solo unos días, me descubrió la poesía del chileno Morales Monterríos, que es magnífica.

ACR: ¿Y qué haces diferente a ellos?

AC: No lo sé pero tengo claro que un poeta es ante todo una intencionalidad, una historicidad y una forma de individuación. Te puedo decir que este libro tiene una ética, una técnica y detrás de todo ello, una poética. La ética: sigo dos ideas de Walter Benjamin: leer a contrapelo la historia, es decir, leer desde el punto de vista de las víctimas y conjeturar respecto al momento en que se apuró esta nuestra catástrofe. Eso me lleva, por ejemplo, a construir un mosaico de puntos de vista. No me interesa el capitán general o sus lugartenientes sino los peones, los soldados de a pie, muchos de ellos nombrados por el propio Bernal Díaz, de pasada, marginalmente, en el desarrollo de su historia. Pero esos pequeños momentos en que son nombrados bastan para rescatarlos de la oscuridad del olvido. Me interesa perfilar los puntos de vista de aquellos soldados que no alcanzaron a cruzar los puentes en la Noche Triste o aquellos que, por ejemplo, una vez ganada Tenochtitlan, no encontraron asiento en el banquete que organizó Cortés en Coyoacán para celebrar la victoria. Me interesa el soldado que no era nadie en España y que fracasa en México al tiempo en que fracasan los comuneros, sus hermanos o sus parientes, ante el poder de Carlos V. Me interesa también el punto de vista mexica pero sobre todo el punto de vista de su tributario cempoalteca.

ACR: ¿Y la técnica?

AC: La ética para pensar la historia impone un abordaje de la forma. La historia no puede hacerse en este tiempo sino confrontando múltiples lugares de enunciación. Montaje de voces, simultaneidad de las miradas. Para mí, la polífonía no es tanto la multiplicación de puntos de vista (sí en el nivel del discurso) sino, más bien, a nivel de frase, que haya la presencia de muchas voces en los enunciados. Por eso he recurrido en este libro no pocas veces a la apropiación, al collage y a la reescritura. En un poema, en un verso incluso, puede estar de fondo la declaración de un soldado en el juicio de residencia de Cortés como Alonso de Villanueva, pero pueden estar presentes asimismo Fray Francisco de Aguilar o Andrés de Tapia. Todos in situ. Con ello busco el efecto sonoro y significativo del rumor. Que detrás de los poemas resuenen muchas voces. Que el libro sea el murmullo de la vox populi que se opone inevitablemente a la lingua imperii representada por los capitanes del ejército conquistador. Ese rumor es un coro, una yuxtaposición de monólogos, un vortex de ritmos y flujos verbales, una explosión de puntos de vista. Y un distinto mirar: mirar desde abajo. Este libro, que es en realidad un tzomplantli, quiere ser alegoría del modo en que hay que repensar la historia. Para mí, este es carácter de la nueva épica: pensar desde, por y para lo que Raúl Zibechi llama zona del no ser.

ACR: ¿Y cuál es la poética de este libro?

AC: Jung dice que en lo inconsciente el tiempo no existe. Presente, pasado y futuro se confunden en un continuum que llama massa confusa. Este es el espacio de donde emerge el poema. Quiero utilizar un lenguaje, técnicas y ritmos que vengan de muy diversas épocas. Que el poema sea efectivamente ese crucero de tiempos donde todo se permite. El espacio de la libre utilización. Esa es la poética con la que he trabajado desde mi primer libro y en la que me siento más cómodo. Massa confusa. Aunque aquí pasa otro fenómeno extraño. Georges Didi-Huberman lo llama imagen-soplo y es cuando hay mensajes que vienen de otro tiempo, quizá de un difunto. Eso puede mirarse en Gestos de aire y de piedra. Déjame contarte una historia brevemente. Un día, cando estaba escribiendo el libro, fui con una anciana que leía el tarot y tenía fama de muy acertada. De pronto, entre una y otra carta le digo ¿le puedo preguntar por alguien más? Sí. Quiero saber de Juan Yuste. Juan Yuste de Sultépec. Saca una carta. Observa y sin levantar la mirada dice: Vivió hace mucho tiempo. Pero hace mucho tiempo en realidad. Murió. No. No murió. Lo mataron. Lo matan entre varios. Y eso me llamó muchísimo la atención. Claro. El sacrificado es muerto entre varios. Y estoy seguro que esa mujer no es lectora de nada y menos de las cartas de Cortés o de las referencias de los cronistas al pueblo morisco. ¿Cómo pudo saberlo? Cuando uno escribe un poema, vale la pena preguntarse por qué se nos ocurre lo que se nos ocurre. El verdadero misterio está allí. Y yo, por supuesto, no puedo descartar ese soplo…

Poemas de El sin Ventura Juan de Yuste

Estando la Beatriz Bermúdez, la Bermuda,

y estando la Hermosilla

con la Mariana Hernández

al arenal tendidas, sin catar

que andábase el Narváez

en sucios tocamientos tras las matas,

en llenándose entrambos ojos

de sus dulces vergüenzas aduzadas,

se allega al real Francisco de Serrantes.

Es a Ayllón a quien parla. Es carpintero de navíos.

Bien haya, Yuste, la fortuna,

al paso húbeme dicho por los días

en la Asunción de Baracoa.

Nos dice a Antón García, el pregonero,

a mí y a Juan de Bono

y al Bernardino de la Santa Clara

que con Cortés y Olí, con el Alberza,

con Cristóbal Martín de Zafra, Pero

Gallego, con Alonso Bejarano

hubo entre cortas cuentas vido

en la cibdad del Montezuma

miles de marcos finos en aretes, sartales

y bezotes, sonajas y prima pedrería.

Oro y más oro, pastos, aguas gordas.

Muy más grandes seremos que señores de gran estado.

Espabilad, se dijo,

o Fernando Cortés nos come la tostada.

Los deudos de Velázquez refungan, refunfuñan.

Qué más da si es el uno o es el otro,

dice de Usagre Diego

que estuvo en fablas con Bartolomé,

su hermano, que ha venido

de los paisanos del Extremo

cargado de pedruscos áureos.

Coged, peones, hombres de la mar,

escopeteros, más habrá

cuando se pasen con nosotros.

Y acordamos menguar la vela.

Es fama lo demás. Sin grandes bruidos

se empeñolaron en el cú, captivo

fue Narváez y mal astrugo.

El otrora ojigarzo ya no guaita.

El robugo de la lanza robullosa,

herrumbre de la pica y ojeriza.

Fue la mano de Pedro Gutiérrez Valdemar:

le quiebra un ojo, lo vacía.

Rodrigo de Rangel y el viejo de Segura

a gargalladas fólganse.

La gente de Velázquez dice:

No los vimos venir.

Creímos que eran cientos de mechas de arcabuz.

Llovió esa tarde

y relumbraban los cocuyos.

[Sobre un agarrofado que cogita los truenos y centellas]

Qué puta es la Fortuna,

puto fado,

puto el rey e muy putos

quienes de hinojos besan

sus plantas putas, puto César,

puta Sicilia, más puta Cerdeña.

Borgoña puta, muy puto su Duque

y Nápoles de putos.

Un chorizaco de Moguer me dijo:

En las Yndias las grandes quyebras.

Andara yo con Jofre de Cotañes

arrimándome al oro: marcos de plata, escudos,

reales de a ocho, pesos de oro fino.

Hubiéreme llevado el hambre

a la Marca Eslovena y Pordenone,

más allá de Levante, a piso Fiorentino.

Puto Namur e puta la Zelanda,

Gran Puto el Duque de Brabante,

puto Gante, muy puto el su baptismo.

El Juan González Ponce de León,

gran matador de perros indios,

e Francisco Verdugo e Joan Gamarra

en Trinidad nos dicen que comer con trompetas

o morir ahorcados.

Hernando Alonso, natural de Niebla,

en sabiendo que el primo

Gonzalo se emputece con muger e con fijos indios

gritó entre los remeros

cogidos en Goleta y el Tolón:

morir o ganar la honra.

Miradme agora.

Soy Pero Villalobos.

Mejor hobiere dado yo a través

en la nao de Alonso de Parada

o que mi carne fuese, los mis ojos

comidos por los peces

como aquesos cuarenta

perdidos de Cristóbal de Morante.

Hidalgo pobre mas hidalgo,

en Asunción de Baracoa,

en el repartimiento

de Santa María de Puerto Príncipe

no truje nunca grillos mas miradme

agora malherido de lançadas

y varazos, miradme

acogotado en un madero,

miradme fecho un cristo de las tantas puñadas

e molido e tenido peor que bestia, miradme.

Dios no mira ni el puto Rey

que emputa sus condados palatinos,

Duque de Estiria, el puto, y de Carintia,

Puto señor de Güeldres, iredes a putear a las Malinas,

puto Dios, puto el Rey, puta Castilla,

putos indios y puta esta su tierra,

puto vos, puto todo, putarraz.

Tánu kilhtamakú naklakachimpalá

ama chá’

antá k cempoala

naktamakgswitpalá kkaxawatni’

lakum kukaná naklitaxtú

lakum xamakgan takamalh naklitaxtú

wanti unu xalanín

nalakgchampalakgoy tu nalay tlakgtla’

aya chinnnni makasanamapalakgolh uxu’

tanu skaw napuntaxtú chiki’ akxní naklakachín

tu kit pi ni xamakgan tachiwín kit?

wantu aya wankanít

chu wantu aya takgaxmatnít

paks ka kaks walakgolh tu anán

ni xak katsí kit: makgasá unu kwí

lakum xakgxekga nin ktalhukutanunít

kpukaxtlawan[1]

Nota

(1) naceré en otro tiempo / allá adelante / otra vez en cempoalatl / y en el mismo vientre / me enrollaré de nuevo en esas milpas / seré tameme también / del gordo xicomecoatl / los elotes serán como siempre / para los costales de los mexicanos / ya zumban los abejorros / otro conejo cruzará la casa / el día de mi nacimiento / qué soy sino una vieja palabra / ya dicha y escuchada / todo permanece / y yace inmóvil / no lo supe: toda mi vida estuve aquí / clavado calavera en el tzompantli

[Totonaco. Traducido por Manuel Espinosa Sainos]