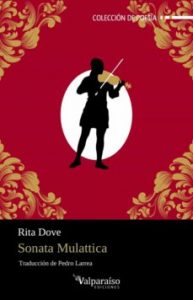

Sonata Mulattica

(Traducción al español de Pedro Larrea)

Los Bridgetower

per il Mulatto Brischdauer

gran pazzo e compositore mulattico

––Ludwig van Beethoven, 1803

FUE al Principio. Si

él hubiera sido mayor, si no hubiera sido

oscuro, ojos marrones en llamas

en ese rostro extraordinario;

si no hubiera sido tan talentoso, tan joven

genio sin tiempo para crecer;

si no hubiera crecido, común y corriente,

hasta una oculta y vieja edad.

Si de verdad la pieza hubiera sido,

como exclamó Kreutzer, intocable (incluso después

de que nuestro hombre la tocara y durante años

nadie más pudiera seguirle)

de forma que la furia del compositor hubiera rabiado

por nada, y un agitar de lenguas

pudiera mantener viva la dedicatoria original

de la primera página que él trituró.

Oh, si tan sólo Ludwig hubiera sido más apuesto,

o más limpio, o un aristócrata de veras,

“von” en lugar del vulgar “van”

de algún granjero holandés; si sus oídos

no hubieran empezado ya a chirriar y pitar;

si no hubiera bebido su vino en tazas de plomo,

si hubiera podido encontrar el Amor Verdadero. Entonces

la historia habría resistido: en 1803

George Polgreen Bridgetower,

hijo de Friedrich Augustus, el príncipe africano,

y Maria Anna Sovinki de Biala, Polonia,

viajó de Londres a Viena

donde conoció al Gran Maestro

que detendría la labor de su Tercera Sinfonía

para escribir una sonata y que su nuevo amigo

la estrenara triunfantemente el veinticuatro de mayo,

tras lo cual el compositor mismo

saltó del piano para abrazar

a su “mulato lunático.”

¿Quién sabe qué habría venido después?

Puede que hubieran sido amigos por un tiempo,

tan sólo un par de tipos locos y salvajes

pavoneándose por la ciudad como estrellas de rock,

de bar en bar a por unas pocas cervezas, unas pocas risas…

en vez de pelearse por una chica

que nadie recuerda, que nadie conoce.

Entonces este niño de papá y de piel radiante

habría navegado en sus quince minutos de fama

directo a las crónicas, donde

en vez de una Regina Carter o un Aaron Dworkin o un Boyd Tinsley

esparcidos aquí y allá, encontraríamos

montones de niños negros arrancando escalas

a sus violines de juguete para que algún día

pudieran tocar lo imposible:

la Sonata n.º 9 en la mayor, Opus 47,

también conocida como La Bridgetower.

Lo que no pasa

La noción de que las ruedas del carruaje repiqueteando por París

le recuerdan los tambores isleños de los cuentos de su padre:

clic-clac, runrún y renqueo––él podría hacer una canción con ello, bailar

con este carruaje por los adoquines de la rue du Bac

mientras mantiene el equilibrio de su pequeño peso contra los cojines que pinchan

clic-clac, runrún y renqueo––todas las cadencias revueltas

excepto el ruido sordo del canto fúnebre de su corazón.

Que pueda ver, a la luz acortinada del ocaso, cómo en su regazo la funda del violín

se sacude con cada tumbo, como un animal atrapado bajo el ojo del cazador;

que pueda sentir, por callejuelas neblinosas, el peligro que cruje tan seguramente

como él puede sentir los dedos descuidados de la primavera abanicando su pecho y oler

el fermento de abril en el hedor de los pobres que marchan hacia él…

Aunque nada de esto es verdad. No oye nada sino el repiqueteo.

No puede ver el arco lamido por la lluvia del puente que pasa bajo él

mientras la piedra pálida del palacio se yergue y él desciende

para ser llevado con rapidez a la masiva Salle des Machines,

la capa de su padre doblada como el ala plegada de un murciélago;

porque era una primavera seca ese año en el Continente.

No obstante, él ignora el ruido sordo de su corazón y sale

al escenario titilante, hondo y traicionero

como un lago aún congelado al amanecer, rebosante de luz reflejada.

Pronto la música le transportará; sentirá el éxtasis de cada cuerda

rasguear en su cabeza y sólo entonces se atreverá a abrir los ojos para ver

más allá de las candilejas las filas de rizos empolvados

(¡veamos al oso saltando sus aros!)

asentir, los impertinentes listos, sin escuchar sino juzgando––

a excepción de ese hombre alto del pasillo, con el pelo

naranja de las hojas que se apagan, y las dos chicas a su lado:

una es una composición más joven de nieve y brasas,

pero la otra… oh, la otra es oscura, oscura pero cálida

como el brillo avellana del violín… criatura milagrosa

que fija su solemne mirada negra en el chico como para decir

tú eres lo que yo soy, lo que anhelo ser…

así que él toca sólo para ella y no para sus guardianes;

y cuando finalmente él es libre para devolver la mirada,

con el aplauso propagándose por las murallas, incluso entonces

ella no sonríe.

Black Billy Waters, en su tono

Teatro Adelphi, década de 1790

Todos los hombres son mendigos, blancos o negros;

unos adoran el oro, otros trafican con latón.

Mi única casa está sobre mi espalda.

Toco mi violín, sigo por buen camino

doy a mi pata de palo––¡gracias, señor!––un alegre porrazo;

todos los hombres son mendigos, blancos o negros.

Y el tintineo de las monedas en mi saco de arpillera

es la música agridulce de mi vida de privación;

mi única casa está sobre mi espalda.

Una vez fui soldado, lideré un ataque fallido

en aquel país más verde para la Union Jack.

Todos los hombres son mendigos, blancos o negros.

Tullido como un cangrejo, meloso como el sasafrás:

Yo soy Black Billy Waters, ¡y puedes besarme el dulce culo!

Mi única casa pesa en mi espalda.

¡Allá se pavonea, como un campeón turco!

Londres hace cola por cualquier novedad, y eso es un hecho.

Todos los hombres son mendigos, blancos o negros.

Y para este brillante y moreno advenedizo, aficionado

entre reyes, un pequeño consejo: no deshagas las maletas.

Todo el hogar que poseerás está sobre tu espalda.

Bailaré por el precio de un infame coñac,

cantaré canciones vistosas como un maníaco innato;

todos los hombres son mendigos, blancos o negros.

Así que ¡raspemos las cuerdas del todo, apilemos

los acordes de tres en tres! Mira, no soy un charlatán…

aunque mi única casa está sobre mi espalda.

Todos los hombres son mendigos, blancos o negros.

-Rita Dove

Sonata Mulattica

Valparaíso Ediciones

España, 2020